泉州中山中路的骑楼间,有一块褪色的招牌格外醒目——“罗克照像馆”。苍劲的大字,出自泉州文史名家吕文俊之手。从1914年陈春木在承天寺开办“艺轩照像馆”,到1934年陈建基创立“罗克”,到第三代传人陈培新守着花巷的“罗新照相馆”,再到现主理人“人蛙”把旧时光拍成新时尚,百年光影流转间,镜头不仅记录着人物面容,更藏着一座城市的集体记忆。

木制镜箱里的时光锁

1934年,21岁的陈建基站在中山中路的店铺前,反复揣摩着招牌上的“罗克”二字,暗下决心“要做泉州最时髦的照相馆”!这个名字源自美国喜剧大师哈罗德・劳埃德。陈建基还特意请来擅长张瑞图书风的吕文俊题名,配上玻璃橱窗的明星照,让这家店一开张就成了年轻人的聚集地。

那时的摄影设备还是沉重的木制镜箱,装着玻璃底片和12英寸镜头。罗克照相馆第三代传人陈培新曾在受访中描述这样的场景:“拍一张照要先在黑布下装底片,再用三脚架固定,按下快门时‘咔嚓 ’一声,像给时光上了锁。”1953 年公私合营后,罗克与良友等七家相馆成为泉州摄影业的支柱,而罗克因设备精良、场地宽敞被定为一级相馆,一张照片五分钱的价格,在当时相当于两碗面。

相馆的“明星效应”让人津津乐道。20世纪60年代的惠丽、80年代的美燕——前台女职员成了“隐形”城市名片。福建师大教授孙绍振在文章里回忆,曾有同事花两毛钱坐公交专程来看惠丽,“那身姿如弱柳扶风,笑起来眼里像盛着中山路的月光”。

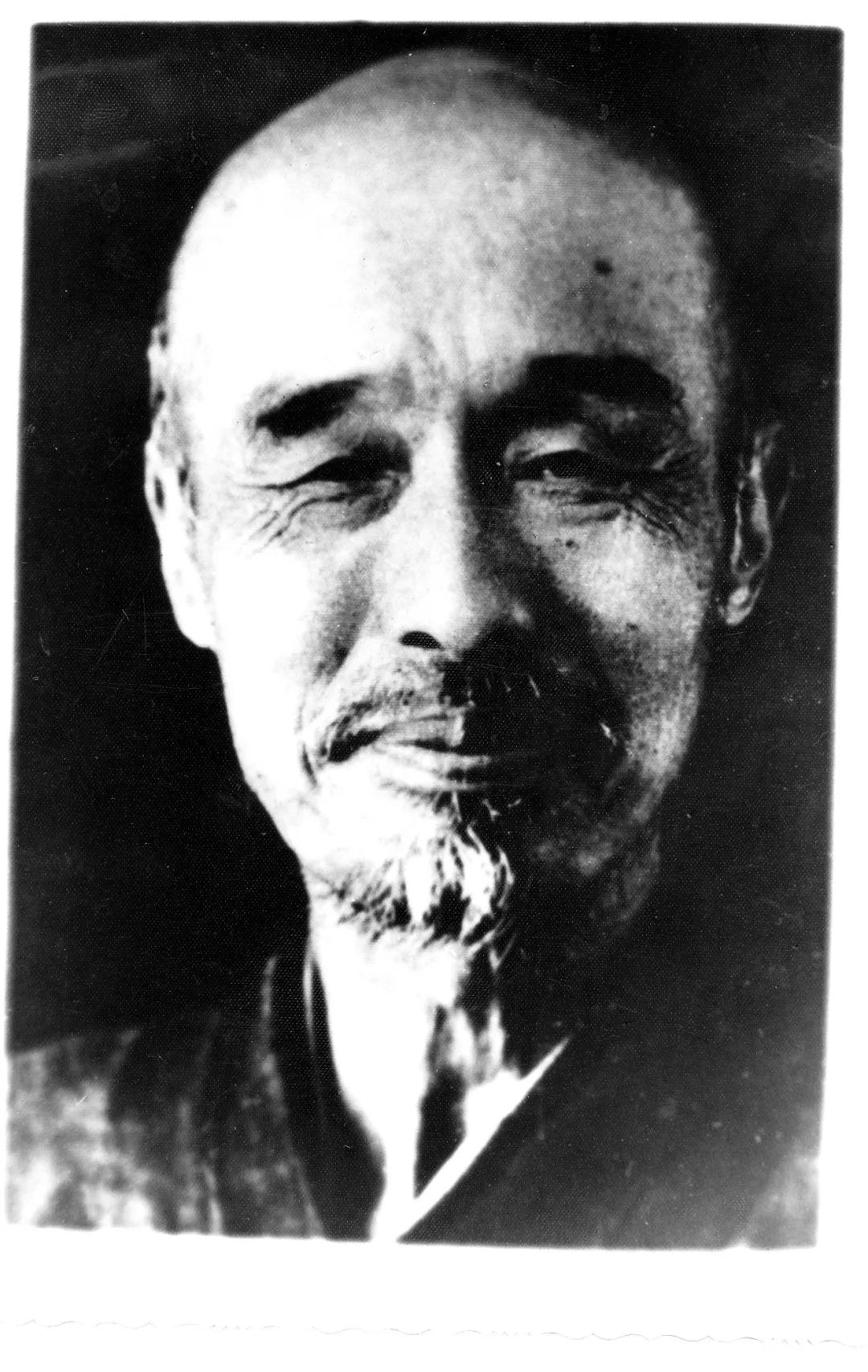

镜头下的弘一大师

1942年的一天,承天寺僧人叩响罗克照相馆——“弘一大师请您即刻过去”。陈建基背起沉重的镜箱跟着僧人穿过巷弄,没想到这次出行,让他拍下了中国近代史上最著名的影像之一。

彼时的弘一大师已至暮年,在泉州驻锡多年。早在十年前,这位高僧就与陈建基结下缘分。那天,大师发现晚唐诗人韩偓的墓道碑,特意邀请相馆师傅前往拍摄。陈建基看到大师拓碑辛苦,主动上前帮忙,一手漂亮的毛笔字让大师刮目相看。“建基先生正之”,不久后,僧人送来大师亲题的 “光明无量”四字,这笔力严谨的墨宝被陈建基装裱后悬于店中,成了罗克照相馆的镇店之宝。

此刻病榻上的大师气息微弱,却坚持要留下最后的影像。陈建基屏住呼吸,调整好三脚架——镜头里,大师侧卧榻上,面容安详如古佛,僧衣褶皱藏着半生修行。这张“涅槃瑞相”传遍全国,成为大师最后影像。多年后,陈奕芳还记得父亲每提及此,总会摩挲那泛黄底片:“大师说,照片是世间相,却能照出世间心。”如今开元寺、承天寺保存的弘一大师照片,十之八九出自陈家父子。

光影里的时代褶皱

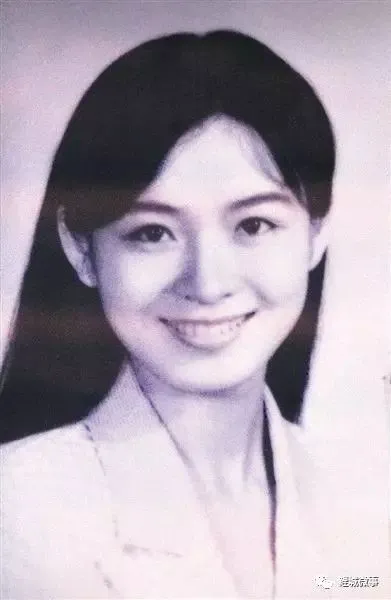

相馆的玻璃橱窗像面镜子,映照着时代变迁。上世纪50年代的军人照多配“保家卫国”标语,60年代的姑娘爱穿布拉吉,80年代的年轻人开始烫卷发、戴蛤蟆镜……1998年,漳州姑娘沈江莲的照片被摆在橱窗最显眼处,这位后来的电视台主持人穿着白色连衣裙,背景是照相馆特意绘制的百源川池布景——那时还没有修图软件,所有风景都靠画师手绘。

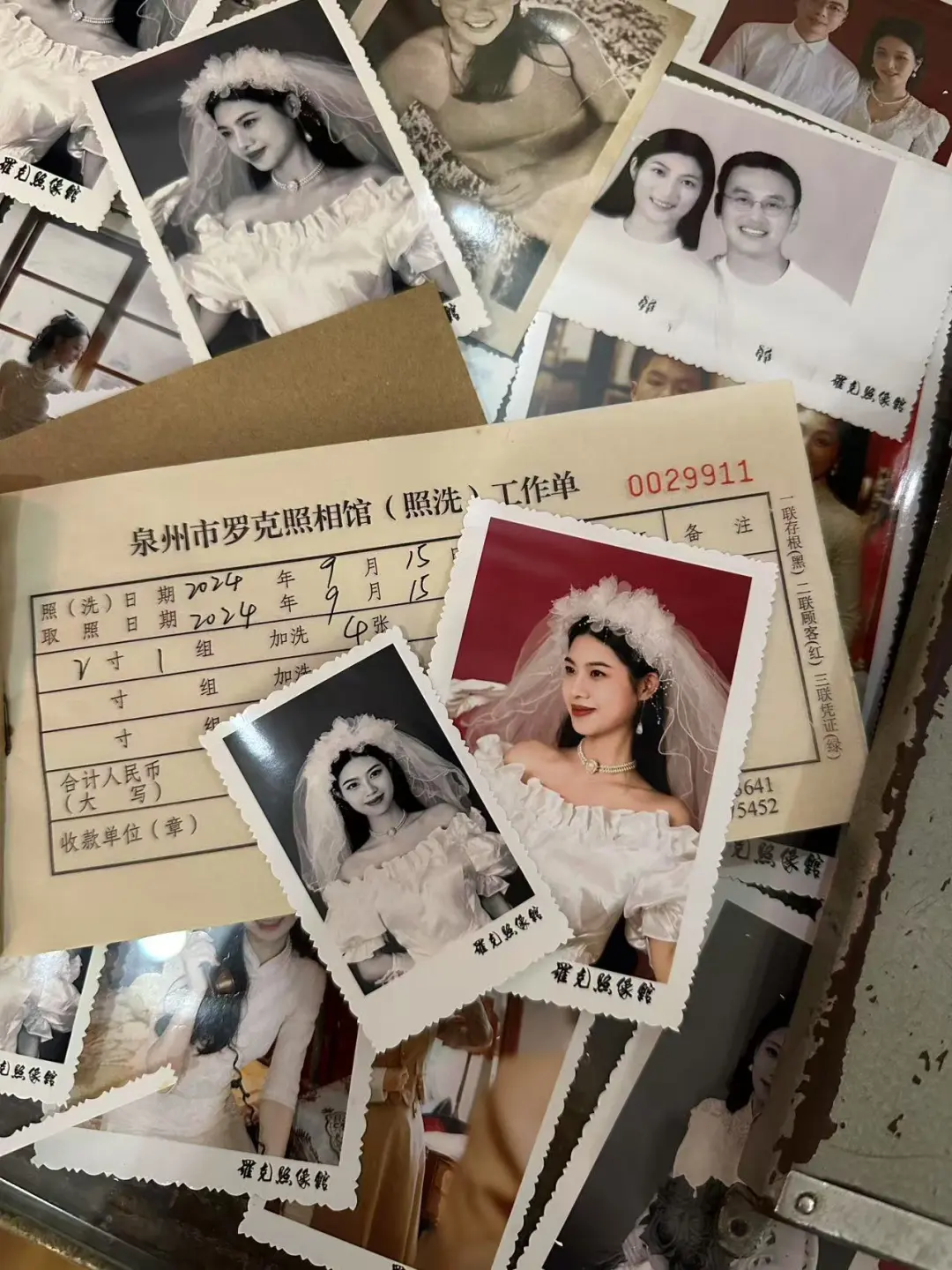

2009年,中山中路的罗克照相馆摘下了招牌。但店铺里却总在暗房里保留着一间暗室,方便老顾客来找胶片照。2023年,现主理人“人蛙”重新运营罗克照相馆。“我们决定让它重新‘活’过来。”走进照相馆,仿佛穿越回了上世纪初期。复古的装饰、老式的物件,每一处细节都充满了年代感。但仔细观察,又能发现一些新颖的元素。“我们保留了传统工艺,同时融入了现在年轻人喜欢的方式。”“人蛙”介绍道,“比如这些宝利来相机,都是我多年的收藏,还有用旧电话改造的台灯、IC卡电话,以及用旧汽车零件、旧床隔板改造的装饰品,让旧物获得了新生。”

如今,在手机拍照泛滥的年代,这家百年相馆依然活着。就像中山路上的骑楼,虽然历经风雨,砖缝里却总能钻出新鲜的绿芽——那些被镜头定格的瞬间,最终都成了古城记忆的密码,等待着被后人温柔破译。