在泉州古城南门的骑楼间,一块被瓷砖覆盖的墙面下,曾镶嵌着“瑞裕商行”四个鎏金大字。这个如今隐没在市井烟火中的商号,曾是闽南石油贸易的巨头;而散布在大隘门巷、万寿路、中山南路的红砖古厝与洋楼,则默默诉说着一个家族从摆摊小贩到商界巨擘的“逆袭”传奇。

大隘门巷8号蔡氏大厝(王柏峰 摄)

富从善来:铁桶里的商业帝国

清光绪末年的泉州水巷(如今的万寿路),13岁的蔡复生(蔡襄后人)还是个靠给人看风水谋生的落魄青年,谁也想不到,这个年轻人日后会成为泉州巨贾。

蔡复生的人生转机始于一件善事——在一次机缘巧合下救治了英国亚细亚石油公司老板的儿子。老外感恩戴德,将公司的火油代理权给了他和他兄弟蔡荣光。凭借着过人的经营智慧与敏锐的市场判断力,蔡复生将火油装进铁皮桶,分五斤、十斤规格,靠人力搬运穿梭于泉州街巷售卖——其创办的“瑞裕行”成为泉州石油贸易的先驱。

大隘门巷8号蔡氏大厝外观(王柏峰 摄)

真正让生意“越做越大”的,是第二代传人的接力。蔡复生五子之一的蔡光华从北京国立工业专门学校毕业后,带回了全新的商业理念,将经营范围扩展到洋烛、肥田粉、洋碱、洋灰等数十种舶来品,甚至引入啤酒、肥皂等日用品,让瑞裕行转型为综合商贸巨头。

家族的协同智慧成为扩张的核心动力。蔡复生的孩子分五房,儿孙各司其职:蔡光华凭借出色口才与专业知识执掌对外拓展,成为家族的“外交名片”;其兄弟蔡光亮负责内部运营;而蔡复生之孙蔡大琛则严谨掌管财务。“就像一台精密的机器,每个人都在自己的齿轮上发力。”蔡大琛的孙子、济阳柯蔡宗亲会常务副秘书长蔡晶的比喻道出了家族管理的精髓。这种分工让瑞裕行在民国时期达到鼎盛,与杨民生石油、朱晓江石油并称“泉州石油三巨头”。

瑞裕商行旧址(蔡晶供图)

上世纪二十年代,南新马路(今中山南路)开辟后,蔡家迎来商业巅峰。瑞裕行与蔡鼎常的珍利行、陈乔木的万源行组成“珍裕源”联号,三家联手垄断了泉州半数以上的大宗商品贸易。抗战时期粮荒之际,瑞裕行牵头集资采办粮食,展现出商业巨头的社会担当。

中西合璧:砖石里的家族密码

大隘门巷8号的蔡氏大厝中,天井里的青草石已静静卧了百年。这座占地800余平方米的宅院,是蔡氏家族最具象的历史教科书。

大隘门巷8号蔡氏大厝内景(王柏峰 摄)

大隘门巷8号蔡氏大厝的建筑构件(王柏峰 摄)

蔡氏大厝的布局暗藏玄机。现存两进传统大厝与东护厝构成主体,西侧曾有楼房与立大行相邻,北侧第三进则是1927年建造的三层洋楼。东护厝采用泉州特有的“出砖入石”工艺,斑驳的墙面记录着岁月沧桑。墙外的牛巷曾是蔡家的“善举地标”——东侧房屋免费供穷人居住,既践行了家族向善的理念,又形成了天然的安全屏障。这种将慈善与防御巧妙结合的设计,透着商人特有的智慧。

牛巷东侧曾是蔡家修盖的房子,免费给穷人居住,作为蔡家的安全屏障。(蔡晶供图)

蔡家当年建的洋楼。

最令人称奇的是那栋中西合璧的三层洋楼。它既有闽南传统的燕尾脊,又在楼顶四周筑起类似古代城墙的女墙——抗战时期常有匪患,墙身上的弹痕表明女墙曾是家族的防御堡垒。三层洋楼采用砖混结构,双坡硬山屋顶下,拱窗上的精美石雕与西洋立柱相映成趣,成为那个年代“中学为体,西学为用”的建筑缩影。据《泉州古城踏勘》记载,这栋楼是泉州少有的早期中西合璧民居标本。

洋楼上的女墙,在古城洋楼中罕见。

新中国成立后,三层洋楼曾归属“小市公安局”,如今仍是鲤城公安分局的办公用房;一、二进则由蔡家人世代守护,800余平方米的宅第在修修补补中保持着岁月安然。1985年,古厝被列为闽南文化生态保护区泉州古城示范区,那些“出砖入石”的墙面、燕尾脊的曲线,成为研究闽南建筑的活标本。

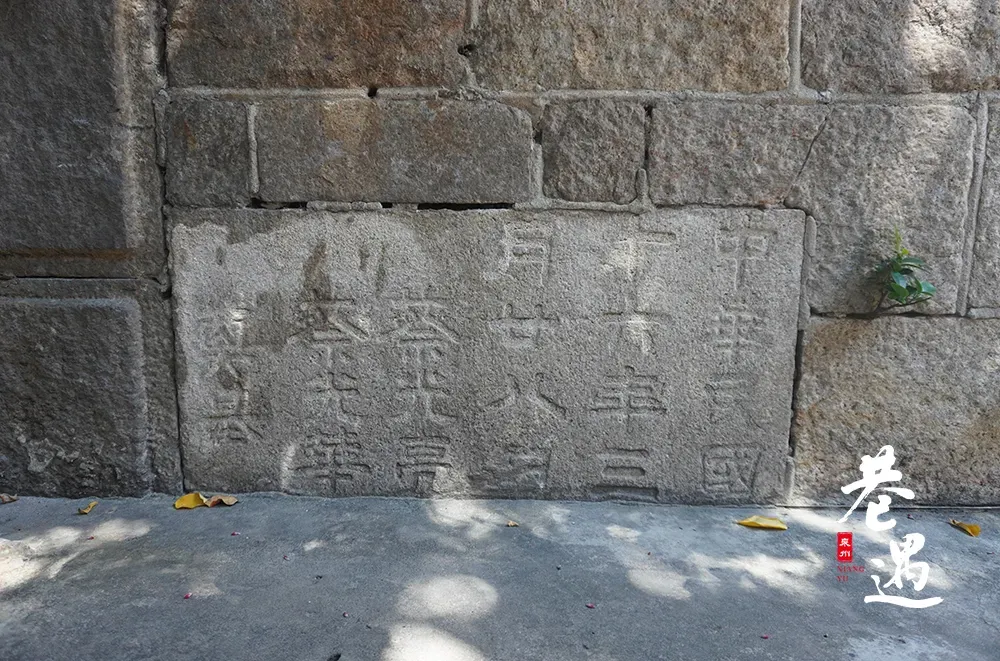

大楼面南背北,大门东侧墙根处有一块奠基石碑,镌刻“中华民国十六年(1927年)三月廿八日,蔡光亮、蔡光华奠基“。

蔡氏大厝三层洋楼现在仍是鲤城公安分局在使用 (蔡晶 供图)

古厝新生:时光里的文化接力

如今,蔡氏大厝有着独特的用途。其中的第三进三层洋楼,现为鲤城公安分局办公用房,历史的厚重与现代的职能在这里奇妙交融。如今,楼房内部又重新装修成为警史馆。这座承载历史记忆的建筑,也因他们的坚守,焕发出新的生机,默默见证着时代的发展和社会的变迁。

一、二进传统民居,在蔡氏后人的守护与修缮下保存完好。尽管历经风雨,但这里不仅是蔡氏家族的根脉所在,也是闽南文化生态保护区泉州古城示范区的重要组成部分,吸引着众多游客前来感受古厝韵味。专家学者也常携专业设备前来,细致测量建筑格局,记录雕花纹样,解码闽南民居的营造智慧。

与古厝的传统韵味不同,瑞裕商行总部为欧式风格。其旧址位于万寿路,前面一幢2层的楼房被改造成鲤城区临江街道新桥社区“党建+”邻里中心的一部分。该邻里中心自2024年5月启用后,通过各类敬老、节庆、宣传活动,让这幢老洋楼在新时代重焕新生,成为邻里厝边的暖心去处。

如今,站在中山南路眺望,人们依然能从蔡氏古厝和瑞裕商行中,感受到这个家族用百年奋斗在泉州商业史上写下的浓墨重彩的篇章。他们已融入古城肌理,也成为城南商脉传承和泉州文化接力的见证。